手足の痺れ、痛み、脱力などの症状でお困りの方は、手足そのものや脳の疾患が原因である場合もありますが、脳から続いている神経組織、中でも脊髄での神経が原因である方が多いです。脊椎の疾患に悩まされている患者さんは日々増えています。

このような患者さん方に最適な治療を提供するため、脊椎外科専門の医師による脊椎疾患の診察を行っております。当院では、専門の医師による詳しい問診と綿密な診察、そして必要に応じて様々な画像検査を行うことで、症状の原因を明らかにし、脊椎や脊髄の異常を正確に診断します。その上で患者さんと御相談しながら、最適な治療を提供致します。

- Q.脊椎内視鏡手術について教えてください

- Q.なぜ、脳外科が専門の病院で脊椎の疾患を診るのですか?

- Q.せぼね と神経は、どのような造りになっているのですか?

- Q.脊髄の神経が障害されると、どのような症状が出ますか?

- Q.せぼね(脊椎)には、どのような疾患(病気)が多いですか?

- Q.どのような検査で脊椎の病気を診断しますか?

- Q.薬を飲む以外には、どのような治療方法がありますか?

- Q.脊椎の病気には、どのような手術を行いますか?

- Q.手術のためにはどの程度入院する必要がありますか?

- Q.脊椎の病気を予防する方法はありますか?

1.脊椎内視鏡手術について教えてください

脊髄に対する手術は、従来は顕微鏡を使って神経の周辺を拡大して確認しながら行っていました。現在でも安全で確立した方法です。

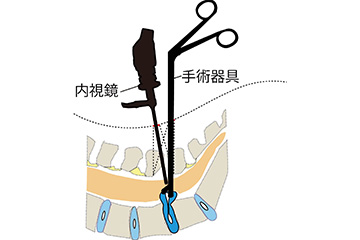

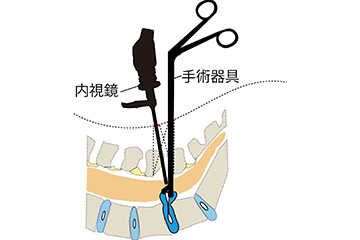

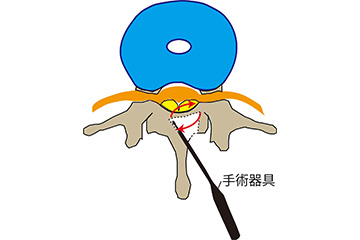

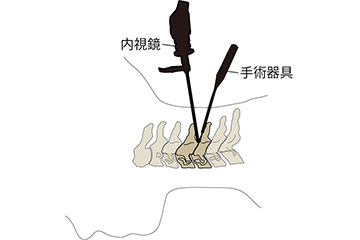

しかし、手術のキズを小さくして体の負担をより軽くすること、かつ神経の周りをより拡大して確認すること、などを目的に、当院では内視鏡手術を導入しています。脊椎の内視鏡、といっても実は様々な種類がありますが、我々は、2か所の創部の、片方から内視鏡を、片方から手術器具を挿入して行う手術を採用しています。

キズの大きさは各々8mm弱です。

キズも小さく、手術後の痛みも極めて軽いため、手術当日から歩いて貰っています。

患者さんの病状にもよりますが、手術の次の日から退院が可能です。

また、保険外診療ではありません。保険適応の治療です。

2.なぜ、脳外科が専門の病院で脊椎の疾患を診るのですか?

脊椎疾患の多くは、中にある脊髄の神経が圧迫されることで、手足に痛みや痺れなどの症状を出します。つまり、せぼねが原因の病気は、多くの場合、実は神経の病気である、ということが出来ます。

ですから、神経の病気を治療する我々脳神経外科医が、神経の疾患である脊椎疾患を治療するのは、ある意味当然のことであるとも言えます。当院でも、患者さんのニーズに応えるべく、専門の医師による診療を平成25年から始めております。

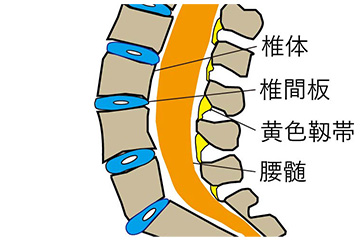

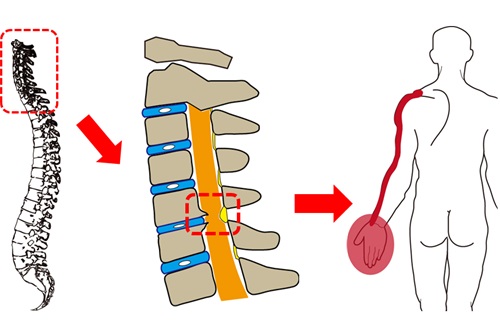

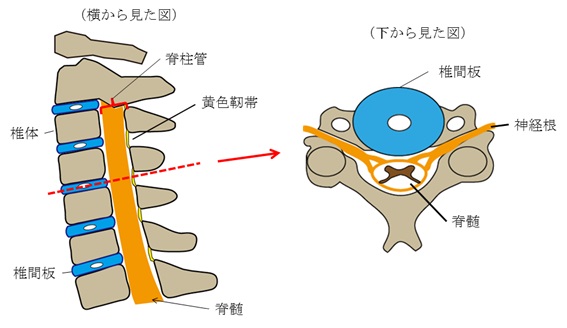

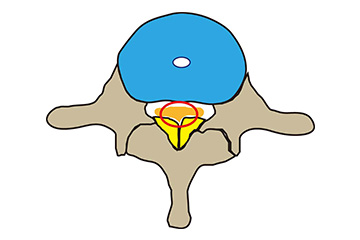

3.せぼねと神経は、どのような造りになっているのですか?

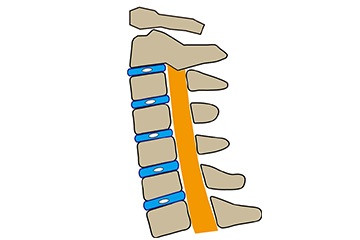

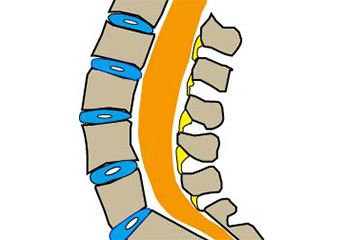

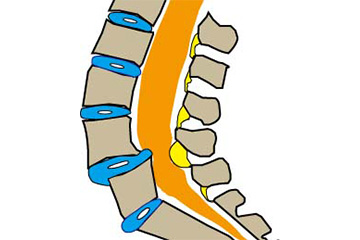

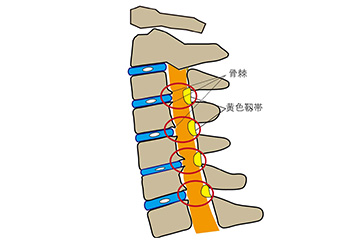

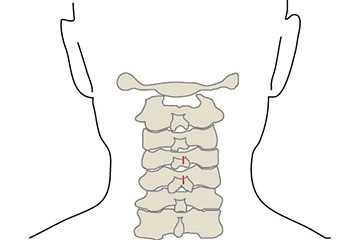

首のほね(頚椎)と、こしぼね(腰椎)を簡単に書くと下のようになります。

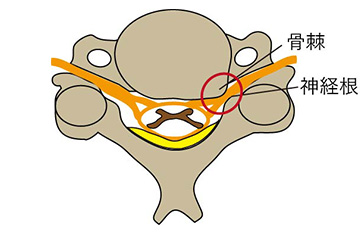

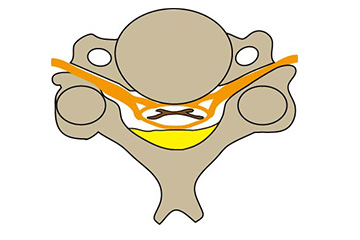

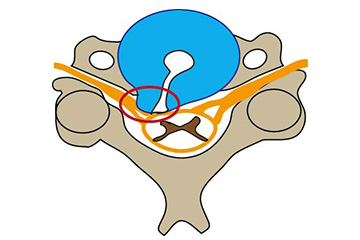

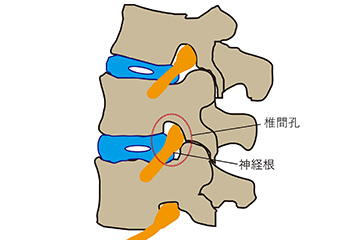

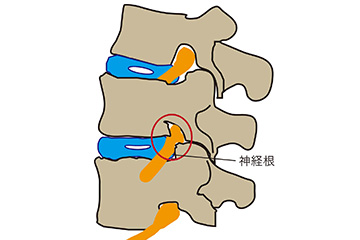

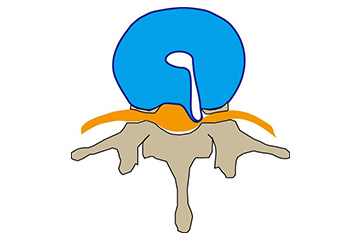

ブロック状の骨(椎体)と、クッションとなる軟骨 (椎間板)が重なって、柱のようになっています。その後ろに骨の輪(脊柱管)があり、中に神経の束(脊髄)が入っています。各々の骨の段ごとに、神経の束から左右2本ずつ神経の枝(神経根)が生えています。 首も腰も基本的な造りは同じですが、首よりも腰の方が下の方にあり負担がかかるため、骨は太く厚みがある、等の違いがあります。 いろいろな原因によって、神経の束(脊髄)や神経の枝(神経根)がある程度以上に圧迫されるようになると、腕から手、または腰から足にかけて、痛んだり痺れたり、または力が入りにくい、等の症状が出るようになります。

首のほね(頚椎)と神経

こしぼね(腰椎)と神経

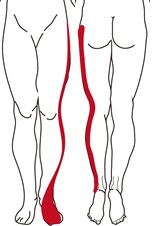

4.脊髄の神経が障害されると、どのような症状が出ますか?

大まかに分けますと、

頚椎:肩から手・指にかけての痺れや痛み、指先に力が入りにくい、

腰椎:腰から足にかけての痛み・痺れ、

のようになります。

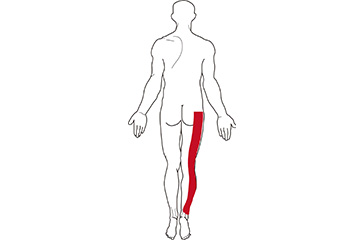

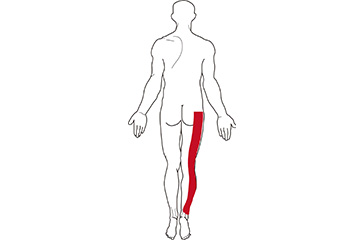

実際は、神経が圧迫されることによる症状は、頚椎および腰椎で、骨の一段ごとに違います。

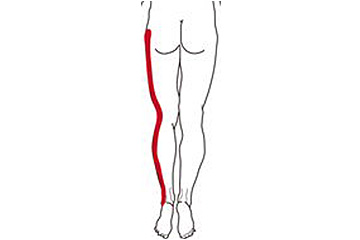

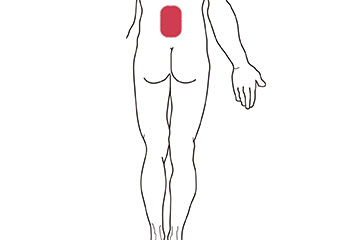

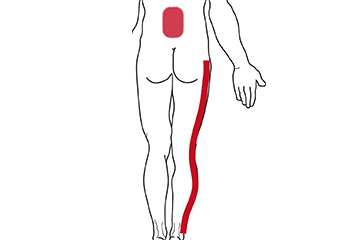

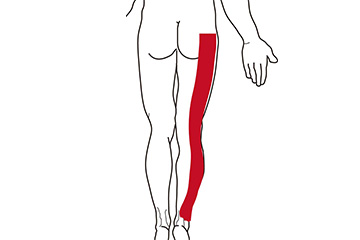

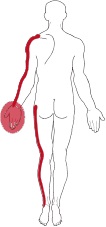

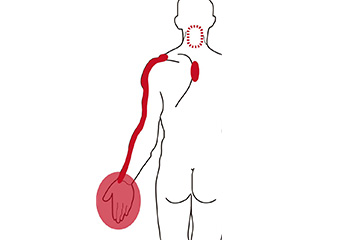

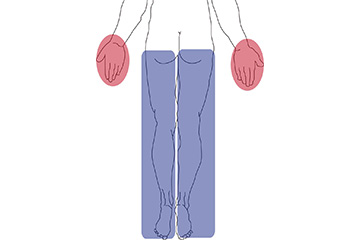

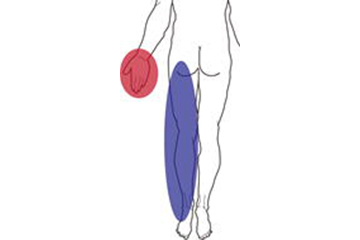

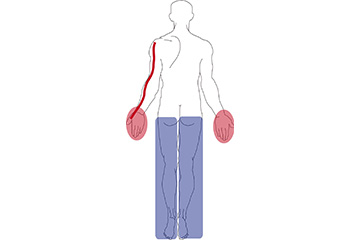

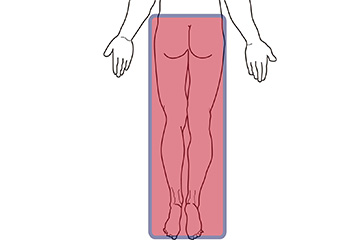

具体的に痛む・痺れる範囲や、力の入りにくい動作などを、神経が圧迫される場所ごとに詳しく書きますと、下の図のようになります。

赤で囲った範囲は、痺れや痛みを感じる場所です。

同じような痛み・痺れ・脱力などでお悩みの方は、原因が脊髄の神経かもしれません。

いくつか当てはまる方は、一度診察を受けられることをお勧めします。

頚椎

神経の束(頚髄)の症状

指先がしびれる

ものをつまみにくい

箸を使いにくい

ボタンを留めにくい

ペンで字を書きにくい

歩きにくい

階段を上がりにくい

小さな段差でつまづきやすい

足が突っ張った感じがして歩きにくい

神経の束(頚髄)の症状

首を後に傾けると腕から手の痛み・しびれが強くなる

手を挙げていると腕から手の痛み・しびれが楽になる

5番目の神経(C5)の症状

肩からの腕の外側にかけて痛む・しびれる

肩が上げにくい

肘を曲げにくい

6番目の神経(C6)の症状

手首を反りにくい

肩から上腕、親指と人差し指にかけて痛む・しびれる

7番目の神経(C7)の症状

肘を伸ばしにくい

腕から中指にかけて痛む・しびれる

8番目の神経(C8)の症状

腕から小指にかけて痛む・しびれる

手の指を伸ばしにくい

ペットボトルのフタを締めにくい

腰椎

4番目の神経(L4)の症状

股関節の近くが痛い(股関節を動かしても痛くならないが)

太ももの前側、ふくらはぎの内側が痛い

膝の力が抜けることがある

5番目の神経(L5)の症状

太ももからふくらはぎの外側が痛い

つま先をあげにくい(スリッパが脱げやすい、細かいものにつまづきやすいなど)

下の神経(S1)の症状

太ももからふくらはぎの裏側が痛い

ふくらはぎに力が入りにくい(足を蹴り出しにくい、階段を上がりにくい)

5.せぼね(脊椎)には、どのような疾患(病気)が多いですか?

脊椎は年齢による変化や、過度の負担など、様々な原因で変形します。特に変形しやすいのが、頚椎(首)と腰椎(腰)です。

各々について、特によく見られる代表的な疾患を挙げますと、

頚椎:頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症/神経根症、頚椎後縦靭帯骨化症、非骨傷性頚髄損傷

胸椎:胸椎黄色靱帯骨化症

腰椎:腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間孔狭窄症、far out 症候群、腰椎すべり症

等です。

他にも、様々な疾患が脊髄および脊椎に発生します。

特にお悩みの方が多い疾患について、原因や症状などを説明します。

頚椎症性脊髄症/神経根症

変形性頚椎症とは、年齢または長年の負荷により椎間板、椎体、黄色靭帯などが変形することで神経が圧迫されている状態 です。

原因

変形性頚椎症とは、年齢、または長年の負荷により変形した椎間板、椎体、黄色靭帯などが神経を圧迫している状態です。 圧迫がある程度の限度を超えると、様々な症状が出てきます。

症状

〈頚椎症性脊髄症〉 脊髄(神経の束の部分)が圧迫されることが多く、この状態を頚椎症性脊髄症と呼びます。手指の痺れ、細かい作業が難しい (ボタン掛け、箸の使用)、歩きにくくなる、 などの症状が見られます。

〈頚椎症性脊髄症〉 脊髄(神経の束の部分)が圧迫されることが多く、この状態を頚椎症性脊髄症と呼びます。手指の痺れ、細かい作業が難しい (ボタン掛け、箸の使用)、歩きにくくなる、 などの症状が見られます。

頚椎椎間板ヘルニア

原因

椎間板とは、脊椎の骨の間にある、クッションの役割をしている軟骨ですが、この椎間板が傷んでつぶれ、中身(髄核組織)が飛び出して、頚髄や神経根を圧迫している状態です。

症状

神経根(神経の枝)が圧迫された場合には、首の後ろ側の痛み、肩甲骨の内側の痛み、肩から腕・指にかけての痛み、首を後ろに曲げると腕や手が痛い、などの症状が見られます。

神経の束の部分(脊髄)が圧迫された場合には、手指の痺れ、細かい作業が難しい (ボタン掛け、箸の使用)、歩きにくくなる、 などの症状が見られます。

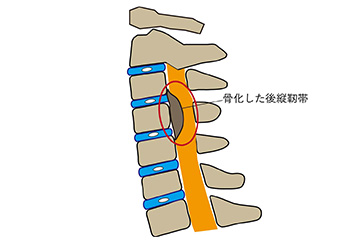

頚椎後縦靭帯骨化症

椎体同士を後ろで繋いでいる靱帯(後縦靭帯)が厚い骨になり神経を圧迫している状態を、後縦靭帯骨化症と呼びます。

原因

せぼねのうち、柱になっている部分(椎体)の後ろ側には、椎体同士をつないでいる靱帯があり、これを後縦靭帯といいます。

この後縦靭帯が厚い骨になり、神経を圧迫している状態を、後縦靭帯骨化症と呼びます。

首から腰まですべての場所で発生しますが、頚椎で発生することが多く、これを頚椎後縦靭帯骨化症と呼びます。

症状

神経への圧迫がある程度の限度を超えると、様々な症状が出てきます。特に脊髄症状が出ることが多く、手指の痺れ、細かい作業が難しい(ボタン掛け、箸の使用)、歩きにくくなる、 などの症状が見られます。

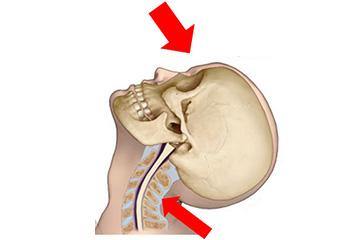

非骨傷性頚髄損傷

転倒して頭を打撲して頸部にも衝撃が加わり、頚椎の骨折はないが内部の神経(頚髄)へダメージが及んた状態を、非骨傷性頚髄損傷といいます。

原因

転倒して頭を打撲すると、頸部にも衝撃が加わります。すると、以前から頚椎に変形があり神経が圧迫されていた状態では、頸部への衝撃が内部の神経(頚髄)に伝わります。頚椎は骨折していないが内部の神経(頚髄)にダメージが加わった状態を、非骨傷性頚髄損傷といいます。

高齢の方は、以前から頚椎に強い変形が存在している場合が多く、また転倒することで比較的強い衝撃が頚椎へ加わり易いです。近年は、頚椎の変形がある高齢の方が転倒して受傷するケースが多く見られています。

症状

軽いものでは、両手の痺れですが、頚髄へのダメージが強くなると、両腕から手指にかけての痛み、痛覚過敏(軽く触れるだけで激しく痛む)、力が入らない、等になります。さらにダメージが強いと、足の力が入らない、歩けない、呼吸が難しいなど、様々な症状が出現します。

症状が強いと手足が動かなくなるため、おそらく救急車を呼んで救急病院へ搬送されることになります。

しかし、症状が軽いものであったり、少し休んだ後に改善したような場合には、神経へのダメージを受けたことに気づかず、日常生活を送っておられるケースもあります。

胸椎黄色靱帯骨化症

椎弓の間を橋渡ししている靱帯(黄色靱帯)が厚い骨のようになった状態を、黄色靱帯骨化症と呼びます。

原因

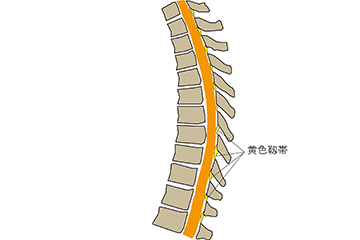

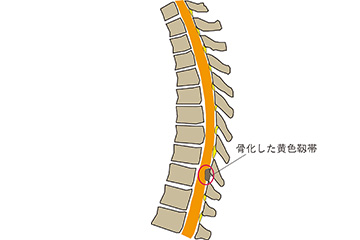

せぼねのうち、輪のようになっている部分を椎弓と呼びます。隣の椎弓の間を橋渡ししている靱帯を、黄色靱帯と呼びます。

この黄色靱帯が厚い骨のようになった状態を、黄色靱帯骨化症と呼びます。

首から腰まですべての場所で発生しますが、胸椎で発生することが多く、これを胸椎黄色靭帯骨化症と呼びます。

症状

神経への圧迫がある程度の限度を超えると、両足全体の痺れ、痛み、脱力などの症状が見られます。片側の足だけ症状が見られる場合もあります。

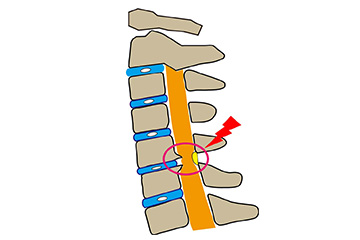

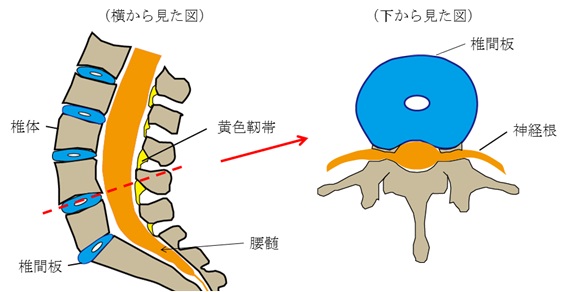

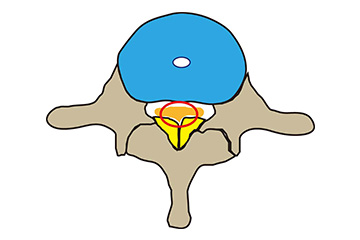

腰部脊柱管狭窄症

加齢や長年の負荷により変形した椎間板や椎体、黄色靭帯などによって前後から脊髄神経が圧迫される状態です。

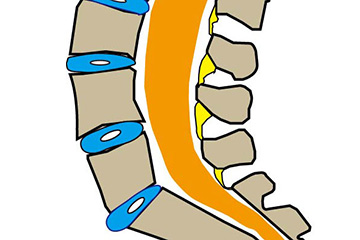

原因

腰部脊柱管狭窄症が生じる原因は、加齢や、長年にわたる腰への負荷です。椎間板は徐々に中の水分が減り、押しつぶされたような形に変形しますが、それと共に椎体も形が変わって角が尖ってきます。すると、同時に黄色靭帯が厚くなります。結果として、椎間板や椎体、黄色靭帯などによって前後から脊髄神経が圧迫されるようになります。すると、神経への血流が障害されるため、神経に浮腫や変性が起こり、痛みや痺れが出るようになります。

加齢の要素が強いので、多くは中年以降に発症し、年齢が高くなるほど患者さんは多くなります。 部位は、L4/5に多く見られます。

症状

神経への圧迫が、ある限度を超えると、足に痛みや痺れが出るようになります。

立ったり歩いたりすると腰から足が痛んだり痺れたりしますが、止まって休むと和らぐため、休憩しながらでないと歩けなくなります。これを間欠性跛行といいます。

一方で、自転車に乗ったり買い物カートを押しながら歩いても、足の痺れ・痛みは出ません。

逆に、立ったり歩いたりすると、腰が進展し脊柱管が狭くなるので、神経への圧迫が増強するため、症状が誘発される、または悪化します。

神経が圧迫される部位によって、3つのタイプがあります。

これは、自転車に乗ったり買い物カートを押す時には、前かがみの姿勢になり脊柱管が広がるため、神経への圧迫が和らぐためです。

圧迫の部位と症状

圧迫される部位によって3種類に分類され、症状の出方も異なります。

馬尾型

脊柱管の中心が狭くなって馬尾神経が圧迫されるものを「馬尾型」といいます。 両足の痺れ、だるさ、等のほかに、残尿感や便秘などの排便・排尿障害が見られます。

神経根型

脊柱管の中心ではなく外側が狭くなり、神経の枝神経根)が圧迫されるものを「神経根型」といいます。

足の痛みが主な症状です。片側に出ることもあれば、両足に出る場合もあります。

混合型

馬尾型と神経根型の両方が合わさったものを「混合型」と呼びます。

足の痛みと、排便・排尿障害の両方が出現します。

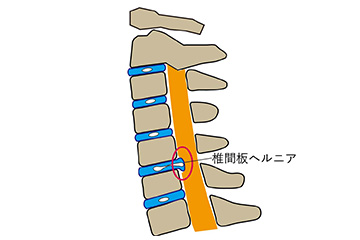

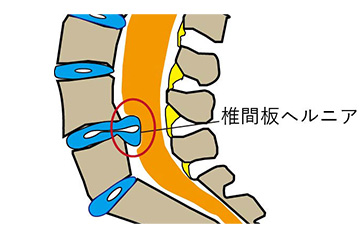

腰椎椎間板ヘルニア

椎間板が傷んでつぶれ、中身(髄核組織)が飛び出して、腰椎の神経を圧迫している状態です。

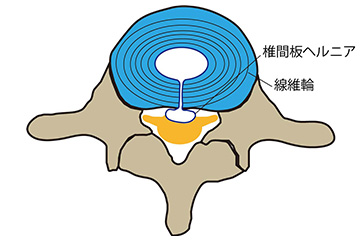

椎間板とは

椎間板とは、椎体の間にはさまっている軟骨です。中心にゼリーのような芯(髄核)があり、その周囲を同心円状の軟骨(繊維輪)が囲んだ作りになっています。

原因

年齢を重ねると、椎間板の中の髄核の水分が徐々に減少します。一方で、長年の負担で椎間板の弾力が徐々に失われます。そのような変化が蓄積した結果、髄核が線維輪を突き破って飛び出し、腰椎の神経を圧迫している状態を、椎間板ヘルニアと言います。

20代から40代の方に多いです。

長い時間座った状態での仕事、重いものを持つ、前かがみの状態での作業、などが影響します。遺伝的な要因も報告されており、椎間板ヘルニアの発生に関与する複数の遺伝子が知られています。

症状

椎間板がわずかに飛び出た状態、つまり初期の症状は腰痛だけです。

ヘルニアが進行、つまり椎間板が突出するに従い、神経を圧迫するようになり、お尻から足にかけて痛むようになります。

これはいわゆる坐骨神経痛ですが、圧迫される神経が何番目かによって、痛みを感じる部位が変わります。

腰椎椎間孔狭窄症

骨の窓が狭くなって神経の枝が締め付けられる病気を椎間孔狭窄症といいます。

原因

脊髄神経は、脊柱管の中で神経の枝(神経根)に枝分かれします。神経根は、骨の窓(椎間孔)を通って外へ出て行きます。 その窓が狭くなって神経の枝が締め付けられる病気を、椎間孔狭窄症といいます。

・椎間板が左右どちらか、片側だけつぶされたような形になる。

・つぶされた側の椎間板が背中側へ膨隆する。

・黄色靱帯が厚くなる。

・椎間関節や椎体などの骨が変形する。

以上のような変形が原因で、椎間孔が狭くなります。

症状

腰部脊柱管狭窄症と症状がよく似ています。

ある程度の距離を歩く、ある程度の時間だけ立つ、または立って腰を反り返るなどの動きによって、足が痛んだり、しびれるようになります。

足が痛む側に体を傾けると、痛みがひどくなる場合もあります。これは、体の姿勢を変えることで椎間孔が一層狭くなり、神経根が圧迫されることが原因です。

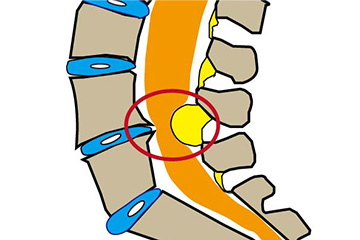

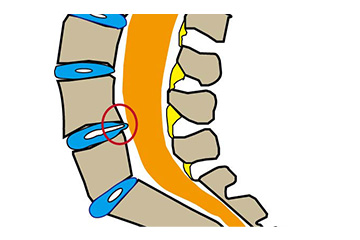

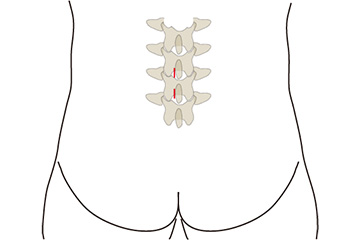

Far out 症候群

横突起と仙骨の間(赤丸で囲った部分で、far out areaと呼びます)で骨が変形し、5番目の神経の通り道が狭くなり、神経が圧迫された状態です。

原因

腰の5番目の骨から出てきた神腰椎の5番目の神経の枝(L5神経根)は、5番目の椎間孔から出て、横突起と仙骨の間を通り、仙骨の腹側に至ります。

横突起の仙骨の間(赤丸で囲った部分で、far out areaと呼びます)で骨が変形すると、L5神経根の通り道が狭くなり、神経根が圧迫され、足に痛みや痺れが出現します。この状態をfar out 症候群と呼びます。

症状

5番目の神経の症状が見られるので、太ももからふくらはぎの外側に痛みやしびれが出ます。 圧迫されている神経の側に体を側屈させると、痛みが増強される場合があります。

腰椎すべり症

腰の骨が前後にずれた状態を腰椎すべり症といいます。

原因

腰の骨の間にある軟骨(椎間板)だけでなく、腰の骨の前後にある靱帯や関節なども変形することで、骨や靱帯が支えとして十分に働かなくなります。すると、腰の骨が前後にずれるので、脊柱管が狭くなります。この、腰の骨が前後にずれた状態を腰椎すべり症といいます。

症状

慢性的に腰の骨や椎間板、黄色靭帯などによって神経が圧迫され、腰部脊柱管狭窄症と同じような症状が見られます。

ある程度の距離を歩くと足が痛んだり、しびれるようになります。しかし、自転車ではいくらでも移動できる、買い物カートを押しているといくら歩いても痛くない、などの症状があります。腰痛が強い場合もあります。

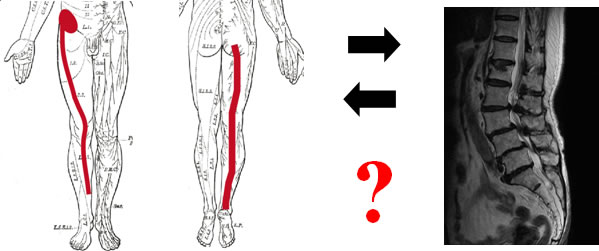

6.どのような検査で脊椎の病気を診断しますか?

脊椎疾患の治療で、一番大事なのは正確な診断です。画像検査はレントゲン、CT、MRIなどですが、画像検査だけでは、症状の原因を正確に判断することはできません。しびれたり痛んだりする場所、力が入りにくい筋肉、症状が悪くなる姿勢や動きなど、様々な角度から症状を詳しく検討する必要があります。詳しい診察と、画像検査を合わせて厳密な診断を経て初めて、適切な治療を行うことが出来ます。

神経症状とよく似た痛みや痺れがあり、MRIなどの画像検査で神経への圧迫があっても、実際は筋肉の緊張など他の原因による症状であることも多いです。当院では問診の段階で、患者さんの症状を詳しくお聞きし、そして念入りに診察します。その後、レントゲンやCT、MRIなどの一般的な画像検査はもちろんのこと、必要に応じて、脊髄造影、神経根ブロック、坐骨神経ブロックなどの検査を追加して、より正確な診断の下で治療を行います。 他の病院で診断を受けていても、改めて詳しい説明を受けたい方や、手術以外の治療方法について知りたい方も、ぜひお越し下さい。

7.薬を飲む以外には、どのような治療方法がありますか?

痛みや痺れが主な症状であれば、まず一般的な神経痛に効果のある薬を処方しますが、それでも効果が不十分な場合には、漢方薬などを追加します。

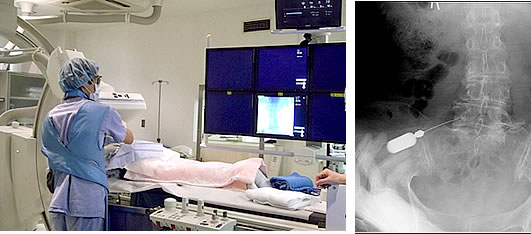

薬で効果が不十分な場合、痛みを取るために、レントゲン透視やエコー機器を用いたブロック治療を積極的に行っています。

神経根ブロック

レントゲンや超音波(エコー)の機械を使って神経の位置を確認しながら、痛んでいる1本の神経の枝(神経根)に痛み止めの注射を行う方法です。

腰椎の神経根にブロックを行う際は、高解像度の透視装置を使います。鮮明な画像で確認することで、より安全かつ効果的に痛みを和らげることができます。腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニア等の治療に行います。

頚椎の場合には、エコーで神経の位置を確認しながら注射を行います。

特に頚椎では、神経の近くを通って脳へ流れる椎骨動脈という血管がありますので注意が必要ですが、エコーを使うと血管がはっきりと映るため、安全に注射ができます。頚椎椎間板ヘルニア、および頚椎症の方に治療に行います。

坐骨神経ブロック

エコーで、おしり筋肉の下にある坐骨神経を確認し、神経の近くに痛み止めの注射を行う方法です。高解像度のエコーを使い、より安全で効果的に治療を行っています。梨状筋症候群の方の治療で行います。

これらのブロック注射により痛みが取れることで、薬の内服や手術が必要なくなる方は多いです。しかし、これらの治療で効果がない方、症状が良くならない場合には、状況に応じて、手術を御相談します。

8.脊椎の病気には、どのような手術を行いますか?

脊椎疾患に対する手術治療

手術は、体に負担もかかり、リスクも伴います。ですから殆どの患者さんは、実際にいろいろな症状で困っていても、なるべく手術は受けたくない、と考えられるのではないでしょうか。

我々は、ブロック治療など、他に治療方法の選択肢をできるかぎり多く準備していますが、内服治療やブロック治療では良くならない症状、状況は確かに存在します。また、治療には適切なタイミングがあり、それを逃すと後に強い症状が残ることが予想される、そのような場面もあります。

そのような場合には、手術を御相談致します。

我々は、脳外科での手術経験を活かして、出来る限り安全を最優先して、神経がはっきりと見える顕微鏡や内視鏡を使っています。

特に腰の手術で使う内視鏡では、より高倍率の画像で患部を確認しながら、より安全で体に負担のかからない治療を追求しています。手術のキズが小さくなる、という見た目だけではありません。術後のキズの痛みも減り、日常生活への復帰も早くなります。ほとんどの方は、手術当日の夕方には食事をとり、歩いて頂いています。

代表的な手術術式を以下に説明します。

内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(腰椎椎間板ヘルニアの日帰り手術)

適応

腰椎椎間板ヘルニア と診断された患者さんで、内服治療などの保存的治療で効果がなく、足の痛みや痺れにより著しく生活に支障が出ている方、足の運動麻痺が見られる方、などが対象です。また、椎間板ヘルニアによる排尿障害などの馬尾症状が見られている方は、早期手術が必要です。

方法

手術は全身麻酔で行います。

麻酔がかかった後、患者さんはうつ伏せになって頂きます。

各々8mm,6mmの長さのキズから、片方からは内視鏡を、もう片方からはドリルなどの手術器具を挿入します。内視鏡で確認しながら腰椎の骨の一部を削った後、神経を手術器具で避けつつ、神経を圧迫しているヘルニアを摘出します。

手術時間:1か所につき1時間弱

術後経過:手術後2時間は安静にして頂きますが、その後は歩けます。おしっこの管も抜きます。

術後入院期間:2-3日入院される方が多いですが、体への負担も少ないため、日帰り手術も御相談できます。

合併症およびリスク

神経の損傷、手術後の出血による神経への圧迫、感染、等です。

ヘルニアが再発し、もう一度手術が必要となる可能性は5%程度です。

内視鏡下椎弓形成術(切除術)(腰部脊柱管狭窄症の日帰り手術)

適応疾患

腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべり症などの患者さんに行います。胸椎黄色靱帯骨化症にも適用できます。

腰部脊柱管狭窄症は特に高齢の方に多い疾患ですが、内視鏡手術は体に負担の少ない手術方法です。重い持病が無ければ、80-90歳台の方でも御心配なく手術を受けて頂けます。

方法

1か所の手術に対して、2つのキズから手術を行います。キズの大きさは各々6mm、8mmです。

8mmの創部から内視鏡を、6mmの創部から手術器具を挿入して手術を行います。

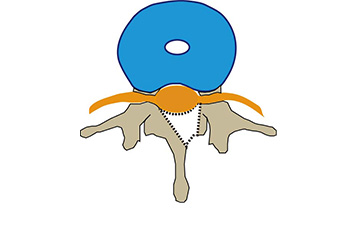

内視鏡で椎弓や靱帯、神経などの組織を拡大して観察しながら、椎弓を削って黄色靱帯を除去します。

脊椎は支柱であるため、支えとなっている部分は出来るだけ残しながら、中の神経への圧迫を取り除く必要があります。実際は、背骨の一部を削ってくり抜くような方法になります。

手術時間:1か所につき1時間弱

術後経過:手術後2時間は安静にして頂きますが、その後は歩けます。おしっこの管も抜きます。

術後入院期間:2-3日入院される方が多いですが、体への負担も少ないため、日帰り手術も御相談できます。

合併症およびリスク

神経損傷、手術後の出血による神経への圧迫、感染(キズから菌が入る)、不安定性の出現(手術をした部位で背骨が前後にぐらつく)などのリスクがあります。

危険性はトータルで1%程度です。

内視鏡下頚椎椎間孔開放術(頚椎椎間板ヘルニアの日帰り手術)

適応疾患

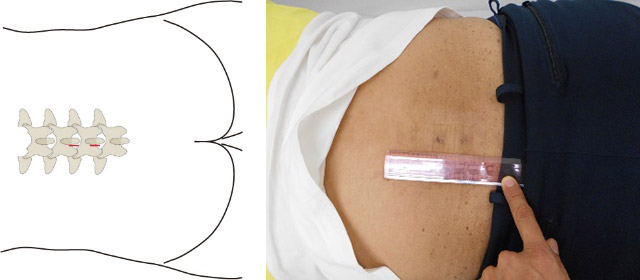

当院の内視鏡手術の患者さんを後ろから見た図。赤い線が手術のキズ

頚椎椎間板ヘルニアや変形性頚椎症が原因で、頚椎の神経根症状が出現している方に対して行います。

方法

1か所の病変に対して、大きさ6mmと8mmの、2つのキズから手術を行います。

8mmのキズから内視鏡を、6mmのキズから手術器具を挿入します。

頚椎や神経などの組織を内視鏡で拡大して観察しながら、椎弓および椎間関節を削り、背中側から神経の圧迫を解除します。必要に応じて椎間板も摘出します。

手術時間:1か所につき1時間程度です。

手術後入院期間:キズが完全に治るのは1週間かかりますが、手術後の痛みも強くないので、当2日程度で退院される方が多いです。体への負担も小さいため、病状に応じて日帰り手術も御相談致します。

術後社会復帰:1-2週間程度です。病状に応じて検討致します。

合併症

神経損傷、手術後の出血による神経への圧迫、感染、不安定性の出現(手術をした部位で背骨が前後にぐらつく)などのリスクがあります。

9.手術のためにはどの程度入院する必要がありますか?

基本的には、手術の傷が治るまでの1週間は入院をお勧めしています。その後は、患者さんの体調に応じて、退院の日を御相談します。

しかし、家族様の介護や、患者さん本人の仕事の都合など、様々な理由で早期退院を希望される方もいらっしゃいます。病状および手術術式によって変わりますが、我々の経験上、顕微鏡手術・内視鏡手術ともに、最短で手術翌日に退院が可能と考えています。

状況に応じて退院の日程を御相談致します。

10.脊椎の病気を予防する方法はありますか?

猫背など、腰や首を前屈みにする姿勢は、脊椎や椎間板に対して余計な負担をかけることになります。まずは、日頃から正しい姿勢を心がけて下さい。頭が上から引っ張られているイメージで、首や背中を曲げすぎず、反りすぎないような姿勢です。

タバコも脊椎の変形をより悪くするので、禁煙をおすすめします。

太りすぎの体型も、体重によって脊椎に負担をかけるので、肥満の方は体重を減らすことをお勧めします。

適度の運動も大事です。年齢による変化で、特に女性は腰が前に曲がってしまう傾向があります。これを防ぐために、背筋の運動が推奨されています。